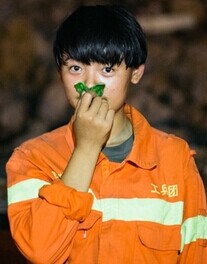

图为朱传义正在创作 记者 司马连竹 摄

图为朱传义正在创作 记者 司马连竹 摄 (本报记者 司马连竹)“记录这段历史,是为了让年轻后辈了解日军的残暴,提醒大家不忘国家仇、民族恨。”8月13日,市民朱传义拿着自己撰写的《烽火紫阳寨》,对本报记者讲述了一段不为人知的历史。

正义反抗

引来鬼子报复

1945年9月4日,一股日本兵小队与“皇协军”流窜到原南阳县瓦店镇李靖庄,在当地进行抢掠。此时,宛县抗日支队正在当地周边活动,正、副队长由朱张庄的朱吉良、朱百冬担任。

朱张庄位于八里铺和界中之间,当地朱姓旺族为避匪患,在庄中筑起了坚固的村寨,并组建护庄队、配备武器防备外患。此后,朱张庄护庄队成为宛县抗日力量的主力。

经过分析,朱吉良等人决定在日本人第二天返回瓦店镇时,在界中和八里铺之间进行伏击,伏击点就设在朱张庄东侧。

第二天上午,伏击战斗打响。抗日武装利用庄边寨墙居高临下的优势,把侵略者压制在低凹的古官道上,当场击毙五名日军和数名伪军。

不料,其中一名受伤的日军趁乱逃跑,并跑回南阳县城报信。朱吉良得知消息后,判断日本人必然会大举报复,于是立即组织朱张庄百姓向白河西岸转移。9月5日下午,驻宛日军大队人马杀进紫阳寨,发现抗日武装和百姓都转移后,残暴的侵略者纵火烧房泄愤。事后统计,共有120余间房屋被焚毁。

个人经历

险些死于纵火

朱传义生于1945年3月,是宛城区瓦店镇朱张庄人。从南阳市科委退休后,朱传义致力于文学创作和文史研究工作。2001年左右,他翻阅家乡人新修订的族谱时,发现其中曾经记载道,1945年9月,日军曾进攻朱张庄,并火烧当地民房。

“族谱中的记载非常简短,当时我尚在襁褓之中,也没有任何印象,但我那时尚健在的老母亲,提起这段往事仍然记忆犹新。”朱传义说,事情已经过去近70年,当年村中的老人已大多不在人世,因而很少有人知道日本人还在当地有过这样的侵略行径。

朱传义说,母亲于2007年离世,生前,老人家最痛恨日本人:“在家里我妈从不准提‘日本’两个字,看到电视里的日本兵就会怒骂。”而得知1945年有那样一段历史后,朱传义再三追问母亲,才知道缘由:当年日军大部队进攻朱张庄前,村中百姓得到消息提前撤退,慌乱中,半岁大的他被遗忘在家中。“母亲走到河边才发现不见了我,她不顾所有人阻拦拼死回去抱着我逃到河边,这时最后一艘船已经离岸,村里人连忙跳下水拉回船头才救了我们母子。”朱传义说,这段往事一直深埋在母亲心中,死里逃生的经历在老人家心中留下了深深的创伤。

铭记历史

珍惜和平生活

“这些日本侵略者十分丧心病狂,8月15日日本天皇已经宣布投降,而他们不但没有停止侵略行动,还对抗日军民的正当反击行动进行报复,紫阳寨伏击战、火烧朱张庄只是日军罄竹难书的罪行缩影。”朱传义说,有感于近年来日本国内右翼势力为侵华历史翻案、军国主义抬头的现状,他愈发感觉,必须把这段历史书写记录下来,以让后人铭记。

朱传义业余时间就喜爱文学创作,他用两年多的时间先后走访十多名当年的亲历者,寻访战斗遗迹和翻阅县志等记载,并于近日创作出两万余字的纪实小说《烽火紫阳寨》。

“因为主要当事人都已去世,所以在史料和口头记载的基础上,我对当年的场景进行了部分文学加工,主要是为了让这段历史更生动、可读。”朱传义说,回望这段历史,可知我们现在的和平、富强生活是多么来之不易,他想把这本小书赠给家乡的年轻人,告诉他们不要忘记“落后就要挨打”这一教训,珍惜现在的安定生活,努力为国家强盛、民族复兴而努力。

查看评论 2评论

发 表 登录|注册